No Brasil Também houve Campos de Concentração durante a Segunda Guerra

O Brasil manteve campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45), revelam documentos oficiais que estavam lacrados pelo governo e que ajudam a desvendar um período até aqui obscuro da história.

Quando a base americana de Pearl Harbor foi atacada pelos japoneses, o Brasil mostrou-se solidário aos Estados Unidos, acelerando também as providências para defesa do próprio território e, por conseqüência, do continente sul-americano.

Em janeiro de 1942, um mês após esse ataque, o arquipélago de Fernando de Noronha foi declarada Zona Militar, enviando-se para lá um contingente do Exército brasileiro, que ficou estacionado numa das ilhas por três anos e oito meses. A pena de morte, que se destinava apenas a crimes políticos, foi estendida também a sabotadores.

No decorrer da guerra, outras providências foram sendo tomadas, limitando-se a movimentação de estrangeiros no território nacional e, a mais polêmica de todas, a obrigatoriedade e uso do idioma nacional nas escolas, causando a maior revolta nas colônias alemães.

No decorrer da guerra, outras providências foram sendo tomadas, limitando-se a movimentação de estrangeiros no território nacional e, a mais polêmica de todas, a obrigatoriedade e uso do idioma nacional nas escolas, causando a maior revolta nas colônias alemães.

Em resumo, o Brasil não faltou com suas obrigações junto ao sistema panamericano. O mesmo não se pode dizer de todos os países sul-americanos, alguns dos quais tiveram comportamento dúbio em face dos acontecimentos.

Quinta-coluna é um termo surgido durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936, atribuído a uma suposta frase do general Francisco Franco: “Se minhas quatro Colunas fracassarem, ainda disponho de uma “Quinta-Coluna” para ganhar a guerra.”

Referia-se ele à rede de espiões e sabotadores, infiltrados junto aos guerrilheiros comunistas, para minar-lhes a ação.

Conquanto todos os estrangeiros residentes no país sofreram limitações, dependendo de um salvo-conduto para deslocar-se de um a outro ponto do país, o governo pouco teve a temer, a não ser por ações isoladas de japoneses, italianos e espanhóis, ligados ao Eixo. O próprio Mussolini lamentou não estar conseguindo montar, entre a colônia italiana, uma rede eficaz de colaboradores do fascismo. Sobre os italianos, escreve “O Estado de São Paulo” em 4 de abril de 1942:

“Prendendo todos os indivíduos de comprovada ação nefasta ao nosso país, a polícia não tem encontrado súditos da Itália entre os espiões totalitários, detendo, entretanto, vários espanhóis articulados com os enviados das nações agressoras. Essa observação deve ficar registrada em homenagem à verdade dos fatos e à lealdade dos elementos italianos radicados em nosso país.”

O mesmo não se pode dizer dos alemães, bastante atuantes e infiltrados até o âmago de setores importantes do governo. O jornalista David Nasser, em seu livro “Falta Alguém em Nurenberg” lança um libelo contra o chefe de Polícia, Filinto Müller, homem de confiança do Presidente:

“O chefe de Polícia não fazia esse trabalho de colaboração com o inimigo desorganizadamente, sem plano certo. Possuía um mentor nazista, ao qual ele prestava conta de seus atos e de quem ele recebia instruções. Tratava-se de um conselheiro da Embaixada Alemã. (…) O Filinto não saía de lá. Fazia visitas frequentes e demoradas, mesmo no tempo em que devia atender aos interesses do Brasil na chefatura de polícia. Preferia resolver com o tal conselheiro as dificuldades da embaixada de Hitler, representada nas pessoas de Von Cossel e outros seus amigos. Esses agentes secretos nazistas já nem eram mais secretos, tal a liberdade de movimento que possuíam nas dependências da polícia, como se fosse um território alemão. E não era?”

Sobre a presença alemã no Brasil, o observador estrangeiro Ewart Turner, escreve a obra “German Influence in South Brazil” nesse mesmo ano de 1942, informando que os imigrantes alemães somavam um milhão de pessoas, em sua quase totalidade simpatizantes do nazismo. Os mais influentes e atuantes, segundo ele, eram os pastores protestantes, e cita um caso curioso:

“O pastor de Nova Breslau foi apanhado em atividades subversivas. A polícia ordenou sua prisão. Ao ouvir isso, o Consulado Alemão de Florianópolis avisou-lhe por telefone que ele estava contratado como vice-cônsul. Isso lhe propiciou imunidade diplomática, com a qual passou a desafiar quem o prendesse. Quando o assunto veio a público, os nazistas mandaram-no de volta à sua paróquia. Desde então, o nome da cidade mudou de Nova Breslau para Getúlio Vargas.”

E Turner, já citado acima, escreve sobre a ação de agentes alemães no Brasil: “Os recém desembarcados professores, todos homens, foram descobertos, organizando a juventude em unidades paramilitares.”

Eram as AS(Sturmabteilung), ao pé da letra, “Seção de Assalto“, organizações que os nazistas organizavam em países inimigos para facilitar a tomada do poder.

Esse é o grau de dificuldade que o governo brasileiro enfrentava, em nível interno, para a defesa nacional, em face da Segunda Guerra Mundial.

A partir de 1942, cerca de 3.000 pessoas de origem alemã, italiana e japonesa foram mantidas em dez campos de concentração criados em sete Estados brasileiros (PA, PE, RJ, MG, SP, SC e RS).

Sem nenhuma semelhança com os campos nazistas, os espaços de confinamento brasileiros permitiam que os prisioneiros saíssem para fazer compras na cidade, receber visitas e até tocar em festas.

Um episódio marcante foi a apreensão do navio alemão Windhuk, que, para fugir da marinha inglesa, aportou em Santos. Os tripulantes alemães foram presos e levados para campos de concentração (leia texto nesta página).

O assunto é tema de uma tese de doutorado em história social na USP, defendida pela historiadora Priscila Ferreira Perazzo em agosto passado, e do livro ”O Canto do Vento” (tradução de Windhuk), do jornalista Camões Filho. Está ainda sendo investigado por vários outros pesquisadores da USP.

Segundo o livro de Camões Filho, depois do fim da guerra, 90% dos prisioneiros ficaram no país.

Esse período da história brasileira jamais foi incluído nos livros didáticos porque, até 1996, era considerado secreto pelo governo, que permitia somente o acesso parcial aos dados. Os arquivos oficiais foram lacrados com base em uma lei que proibia consultas ou pesquisas por 50 anos. Em 1988, o prazo caiu para 30 anos.“Essa é uma história que está para ser escrita e foi omitida por ser inoportuna. Esses arquivos revelam os carrascos de uma fase desagradável da história política brasileira“, diz a professora da USP e coordenadora do projeto Arquivo-Universidade, Maria Luiza Tucci Carneiro, especialista em racismo e anti-semitismo.

A criação dessas áreas para prisioneiros ocorreu a partir de agosto de 1942, época em que o Brasil saiu da neutralidade em relação à guerra e se posicionou a favor dos Aliados (EUA, Inglaterra e França). O bloco lutava contra os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). O Brasil era governado por Getúlio Vargas.

De acordo com Perazzo, autora da tese intitulada “Prisioneiros de Guerra. Os Cidadãos do Eixo nos Campos de Concentração Brasileiros“, a perseguição aos imigrantes já existia alguns anos antes da eclosão da guerra. A diferença é que, antes da adesão aos Aliados, os imigrantes eram vistos como “cidadãos indesejados“.

A partir de 1938, alemães, japoneses e italianos começaram a ser severamente reprimidos no Brasil por representarem uma ameaça ao projeto nacional-moderno do governo, já que tinham ideologias diferentes das sugeridas no país.

Um dos alojamentos do antigo campo em Guaratinguetá

A reclusão nos campos foi praticamente uma precondição para o apoio do Brasil aos Aliados. A historiadora explica que o tratamento dado aos imigrantes deixou de ser uma questão nacional para projetar-se como um dos elementos de negociação no campo da política internacional.

O Brasil teve sua recompensa depois da guerra. Enquanto a Europa estava quase destruída, o país aproveitava um dos períodos mais promissores no que diz respeito à geração de empregos, provenientes da industrialização com o apoio do Aliados.

Santa Catarina manteve dois campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Num período ainda obscuro da história catarinense, entre 1942 e 1945, pelo menos 200 pessoas foram confinadas sob a acusação de “invasores infiltrados”, “espiões” ou “agentes de Hitler” em campos montados em Florianópolis e Joinville.Ironicamente, aqui não eram os judeus, mas os nazistas que foram retidos em campos de concentração. Enquanto Hitler exterminava milhões de judeus, os alemães – simples imigrantes ou simpatizantes do nazismo – que moravam no Brasil foram perseguidos pelo governo Getúlio Vargas, que contava com um eficiente aparelho nacionalista.

Além dos dois campos, delegacias serviram para que milhares de estrangeiros e descendentes fossem detidos em todo o Estado, interrogados, e não raras vezes torturados por agentes da Delegacia de Ordem Política e Social (Dops), simplesmente porque falavam alemão ou italiano.Em todo o País, o governo de Getúlio Vargas perseguiu, prendeu e confinou mais de 3 mil alemães, italianos e japoneses em campos de concentração criados em oito Estados brasileiros (além de Santa Catarina, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul).

Como na época a colônia japonesa praticamente inexistia no Estado, a polícia catarinense caçou italianos e, especialmente, alemães. Quando a guerra acabou, os arquivos oficiais foram lacrados e esquecidos. A legislação sobre o acesso aos documentos, que proibia consultas ou pesquisas por 50 anos, foi abrandada em 1988, e o prazo caiu para 30 anos. Mesmo assim, só em 1996 os historiadores tiveram acesso ao acervo.

O número correto das áreas de prisões criadas pelo Brasil ainda é impreciso. De acordo com os documentos, os campos de concentração brasileiros foram criados a partir de agosto de 1942, quando o País deixou a neutralidade e passou a lutar ao lado dos Aliados (França, Inglaterra e Estados Unidos) contra os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão).Pelo menos 13 áreas de confinamento já foram mapeadas por um grupo de historiadores que mergulhou nos documentos oficiais da Divisão de Polícia Política e Social (Deops) e em prontuários e relatórios da polícia política, o Dops.

Não há registros de que tenha havido qualquer execução, extermínio ou morte em câmaras de gás, como na Alemanha, mas os documentos mostram que houve trabalho forçado, tortura e, como em todos os episódios históricos em que o poder é prevalece pela força, prisões ilegais.

Em Santa Catarina, o interventor Nereu Ramos manteve uma linha dura e um regime considerado pelas autoridades militares do governo Vargas como exemplar. O Estado também teve um brutal sistema de captura. Sob o comando do chefe do Dops, Antônio Lara Ribas, policiais em todo o Estado produziram verdadeiras caçadas a nazistas e fascistas, com tortura em praça pública, invasão de casas, apreensão de objetos e vingança pessoal.Na época, nas colônias e cidades mais vigiadas, ninguém saía de casa ao anoitecer e todos os que falam português com sotaque europeu silenciaram, com a certeza de que as próprias palavras seriam utilizadas como prova do subjetivo crime contra a segurança nacional.

Prédio foi requisitado pelo governo e nele foram confinadas as pessoas presas em Joinville

Ruínas em cemitério de Joinville e três prédios centenários reformados na UFSC é o que restou das unidades

Três prédios centenários reformados em Florianópolis e ruínas quase imperceptíveis entre túmulos do Cemitério Municipal de Joinville é tudo o que restou dos prédios onde funcionaram os campos de concentração em Santa Catarina durante a Segunda Guerra Mundial.

A ala masculina do campo da Trindade, onde ficaram internados quase todos os alemães presos durante a guerra, abriga hoje a Prefeitura do campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Antes de ser local para o exílio dos “súditos do Eixo” era apenas uma seção agrícola da penitenciária estadual.

No primeiro andar do edifício funcionava o refeitório, e quase 100 presos dormiam no segundo andar. O terceiro prédio funcionava a administração da prisão e eram realizados todos os longos interrogatórios. A sala mais escura do prédio possivelmente serviu como local de tortura.

Tanto em Florianópolis quanto em Joinville, quase todos os presos eram imigrantes alemães radicados no Estado desde o período de colonização ou casados com brasileiras.

Em Joinville, o campo de concentração foi descoberto por pesquisadores da Universidade da Região de Joinville (Univille) e do Arquivo Histórico de Joinville em 1999.

Estudiosa da saúde, a historiadora Arselle de Andrade Foutura descobriu um relatório confidencial do Ministério do Exterior em Bohn (Alemanha), que relatava como funcionava o campo de concentração de Joinville.

O prédio que serviu para a instalação do campus era utilizado, até 1942, como hospício. O Hospital Oscar Schneider foi construído na década de 20 para servir como local de isolamento para doentes mentais, e desativado em 1942, exatamente no ano em que o governo de Getúlio Vargas decidiu declarar guerra contra a Alemanha, o Japão e a Itália (Eixo).

O prédio foi requisitado pelo governo e nele foram confinadas as pessoas presas em Joinville. Segundo o relatório do Ministério do Exterior, em 1944 as condições do Oscar Schneider eram melhores do que as de outras prisões brasileiras, especialmente porque havia mais higiene nos quartos. O campo tinha capacidade para 200 presos, mas o relatório diz que, em 1944, havia apenas 28 detentos e a maioria deles era descendente. Só quatro eram alemães. O prédio ficava numa das planícies do terreno onde hoje está o Cemitério Municipal de Joinville, no bairro Atiradores.

— Hoje, existem apenas ruínas no chão, que dão uma vaga idéia de que ali havia um hospital —, explica a historiadora.

Os campos de concentração no brasil

Campo de Concentração de Tomé-Açu/PA

Campo de Concentração de Chã Estevam/PE

Campo de concentração de Ribeirão Preto/SP

Campo de Concentração de Bauru/SP

Campo de Concentração de Pouso Alegre/MG

Presídio de Niterói/RJ

Campo de concentração de Garatinguetá/SP

Campo de concentração de pindamonhangaba/SP

Presídio Daltro Filho/RS

Hospício Oscar Schneider/Joinville, SC

Presídio da Trindade/Florianópolis, SC

Campo de Concentração de Tomé-Açu/PA

Pará teve campo de concentração durante Segunda Guerra Mundial

Instalações receberam colaboradores do Eixo e imigrantes perseguidos pela população

Campo de concentração de Tomé-Açu funcionou entre 1943 e 1945

A história das instalações erguidas no Norte do país para isolar imigrantes do Japão e da Alemanha, países do Eixo que lutaram contra o Brasil, é contada no livro “Por terra, céu & mar: Histórias e memórias da Segunda Guerra Mundial na Amazônia”, lançado recentemente pela editora Paka-Tatu, e em um documentário homônimo.

Pelo menos 480 famílias japonesas, 32 alemãs e algumas poucas italianas foram levadas do Pará e do Amazonas para Tomé-Açu. A viagem de Belém até a vila, que ficava na Ilha de Aracá, era feita de barco a vapor e durava de 15 a 18 horas. Muitos imigrantes desejavam ir para o campo, que funcionou entre 1943 e 1945, para se livrarem da depredação de suas casas e lojas, promovida por brasileiros que se autointitulavam patriotas.

Outras pessoas foram, de fato, consideradas colaboradoras de países inimigos, muitas por venderem equipamentos e combustíveis. Sua detenção ocorria ao mesmo tempo em que a Força Aérea dos EUA instalou uma base aeronaval em Belém, de onde os aliados partiam para Europa, Ásia e África. Segundo o jornal “O Estado do Pará”, a colônia de Tomé-Açu servia como “campo de concentração dos eixistas nocivos à segurança nacional”.Passamos por muitos sacrifícios por causa da polícia — lembra o agricultor japonês Hajime Yamada, de 86 anos, que emigrou para o Brasil em 1931 e era vizinho do campo de concentração de Tomé-Açu durante a Segunda Guerra Mundial. — Se três de nós estivéssemos juntos, já vinha alguém para repreender. Minha família foi uma das poucas que não teve alguém detido, porque minha mãe era comunicativa e conseguia se entender com quem nos perseguia.

Imigrantes declararam amor ao Brasil

Apesar das muitas restrições, as instalações da ilha paraense, erguidas em uma área onde funcionava a Companhia Nipônica de Plantação do Brasil, em nada lembravam o cenário de horror dos campos nazistas. No Pará, os imigrantes detidos chamavam a residência geral de “hospedaria”. O oficial responsável por levar-lhes alimentos foi apelidado de “Tenente Felicidade”. E a proibição às reuniões coletivas era temporariamente derrubada para que os imigrantes jogassem futebol.

Em Belém a repressão era muito maior — recorda. — Os brasileiros queimaram e saquearam as lojas dos japoneses e de pessoas de outros países.

Os moradores da capital paraense com algum parentesco, mesmo que distante, com algum dos países do Eixo, procuravam os meios de comunicação para assegurar sua lealdade às Forças Armadas brasileiras. O jornal “O Estado do Pará”, por exemplo, trouxe uma nota, no início de 1942: “José Olivar, nascido na Itália, mas residente no Brasil desde o ano de 1903 (…) vem declarar por este meio não ter relações algumas com países do ‘Eixo’, e tanto ele como seus filhos estão dispostos a servirem (sic) a pátria brasileira que o declarante acolheu como sua”.Coautor do livro “Por terra, céu & mar (…)”, o antropólogo Hilton da Silva atribui a revolta da população com os supostos “colaboradores do inimigo” aos problemas de comunicação da época:

— A Região Norte era uma fronteira, um grande vazio demográfico. A informação demorava a chegar e, por isso, ninguém sabia como agir na rua ou quais seriam as reações do governo.

Os moradores de Belém abraçaram os esforços de guerra, como o racionamento de combustíveis, tecidos, metais e, principalmente, de gêneros alimentícios. Pão, carne, sal e açúcar, por exemplo, só poderiam ser comprados com cupons.

— O governo confiscava comida para alimentar as tropas — conta. — Os moradores só podiam ir para as mercearias com uma caderneta. Cada item comprado era marcado. Quando ela era preenchida, o consumidor não poderia mais levar qualquer produto.

A energia elétrica da cidade era desligada à noite, para a realização de treinamentos. Os paraenses também aprenderam táticas de sobrevivência, como ações recomendáveis em caso de ataques aéreos. Houve até campanhas de arrecadação de cigarros para os soldados que lutariam na Itália.

— Muitas pessoas lembram apenas de Rio e São Paulo quando falam sobre os pracinhas — lamenta o antropólogo. — Mas houve uma grande contribuição de soldados da Amazônia (cerca de 600 soldados) e estes ex-combatentes hoje são poucos e ignorados.

Uma nova vida depois do confronto

No fim da guerra, brasileiros e descendentes de países do Eixo tomaram caminhos diferentes. Muitos pracinhas paraenses trocaram a terra natal pelas metrópoles, como Rio e São Paulo, onde aprenderam a trabalhar como mecânicos, metalúrgicos e operadores de máquinas. Os japoneses, por sua vez, procuraram áreas rurais do Brasil, como o Pará, por não terem onde plantar em seu país, arrasado durante o confronto com os EUA.

Yamada, natural de Hiroshima, ouviu pelo rádio a notícia do lançamento de uma bomba atômica sobre sua cidade, no dia 6 de agosto de 1945, onde moravam duas de suas irmãs. Traumatizado com a guerra, o agricultor só foi visitá-las 46 anos depois, em 1991.

— O Japão demorou um bom tempo para se reerguer — explica o agricultor. — Muita gente veio para Tomé-Açu em busca de oportunidades. Nunca mais queremos ver uma guerra.

Campo de Concentração de Chã Estevam/PE

Prisioneiros de Guerra – Os Alemães de Pernambuco

Chã de Estevam foi a denominação de uma espécie de campo de concentração que funcionou a partir de 22/11/1942, no local onde hoje está situado o município pernambucano de Araçoiaba, criado em 1995.e emancipado politicamente em 1997. Até o início do século 19 o lugar era conhecido como Chã do Monte Aratanji, e depois Chã de Estevam, mas elevado em 10/02/1920 à condição de distrito, teve seu nome mudado, e posteriormente mais duas vezes antes de receber o atual. .

Na década de 1940, ou simplesmente nos anos 40, a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial acarretou a prisão de alemães residentes no país. Para alojá-los foram criados nada menos que 31 dos então chamados campos de concentração, dos quais os mais importantes eram os de Tomé-Açú, no Pará; o da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro; o de Pouso Alegre, em Minas Gerais; os de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, em São Paulo; o de Oscar Schneider, em Santa Catarina; e o de Chá de Estevam, em Pernambuco.

Sobre este último a Revista Veja número 1538, datada de 18 de março de 1998, publicou matéria intitulada “O inimigo Light – Pesquisa reconstitui a vida de alemães em campo de concentração de Pernambuco”, cujo texto integral está abaixo transcrito:

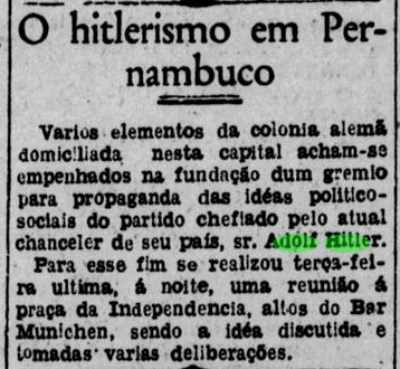

Em um trabalho para a Universidade Federal de Pernambuco, a jornalista e pesquisadora Susan Lewis, 27 anos, uma brasileira filha de judeu americano, descobriu um curioso pedaço da História do Brasil entre os documentos do Departamento da Ordem Política e Social, Dops. Cartas, telegramas e ofícios revelam que existiu em Pernambuco durante a II Guerra Mundial um campo de concentração para nazistas — o único de que se tem notícia além de dois outros no Vale do Paraíba, em São Paulo. Localizado no município de Araçoiaba, a 60 quilômetros do Recife, o Campo Chã de Estevam foi criado em 22 de novembro de 1942 e funcionou até 1945, nas terras da Fábrica de Tecidos Paulista (ilustração acima), da família Lundgren, fundadora das Casas Pernambucanas. Ao todo, os Lundgren tinham cerca de 100 funcionários alemães e italianos, contratados para operar as máquinas importadas. Pelos documentos, sabe-se que foram confinados pelo menos trinta estrangeiros e seus familiares, incluindo suas mulheres e filhos brasileiros. O campo de concentração pernambucano, contudo, era muito diferente dos campos para judeus na Europa. Não há registro de que alguém tenha morrido ou sofrido maus-tratos por lá. Ao contrário, as condições de vida eram bastante razoáveis e há motivos para crer que o lugar era cercado de certa boa vontade.

Para começar, até a entrada do Brasil na guerra, o então interventor federal em Pernambuco, Agamenon Magalhães, era ferrenho defensor da amizade entre Brasil e Alemanha. Em artigos no jornal A Folha da Manhã, exaltava os vínculos entre as duas nações. Após as pressões dos Estados Unidos para que o Brasil declarasse guerra ao Eixo, Agamenon trocou de lado. Chegou a posar para fotografias recebendo um cheque de 50.000 réis da comunidade judaica como contribuição ao Aeroclube de Pernambuco. No ofício 374-C dos arquivos do Dops, datado de outubro de 1942, o Ministério da Guerra propõe a Agamenon que tome precauções contra os alemães da Lundgren. A criação do campo de concentração aconteceu um mês depois da chegada do ofício.

Para os alemães, foi um alívio. “Acho que o campo na verdade foi criado para evitar que os funcionários dos Lundgren, pessoas bastante influentes na sociedade da época, sofressem de verdade na cadeia”, diz Franz Joseff Hermann, 79 anos, ex-funcionário da Companhia de Tecidos Paulista e um dos poucos que não foram enviados ao campo, por ter deixado a empresa onze meses antes da guerra. No campo Chã de Estevam, os confinados moravam com as famílias em pequenas casas de alvenaria, com três cômodos.(na ilustração ao lado, vista aérea de Araçoiaba).

Recebiam visitas e tinham direito a manter correspondência com parentes na Alemanha. Continuavam até ganhando metade do ordenado de 2 contos de réis e iam à feira sem vigilância ostensiva. Deviam pedir permissão apenas para consultas médicas no Recife. Em suas cartas e telegramas, eles registram o conforto do local e mencionam suas maiores angústias — a proibição do idioma alemão e o afastamento do trabalho.

Durante a II Guerra, os Lundgren estavam consolidando o que seriam as Casas Pernambucanas. Em 1904, os filhos mais jovens de Hermann Lundgren, Arthur e Frederico, compraram a Companhia de Tecidos Paulista, que no seu auge chegou a ter 15.000 funcionários. Os alemães eram na maioria ex-integrantes do Partido Nazista, criado no Estado em 1936 e desfeito dois anos depois, quando o Estado Novo extinguiu todos os partidos.

Os novos documentos mostram que os Lundgren, de certa forma, protegeram alemães em Pernambuco da mesma forma que Oscar Schindler salvou judeus da Alemanha.

Campo de concentração de Ribeirão Preto/SP

Campo de Concentração de Bauru/SP

Em 1942, após um período de neutralidade, o Brasil junta-se aos Aliados na 2ª Guerra Mundial. Em todo o país são formados campos de reclusão para prisioneiros de guerra, conforme prática adotada por ambas as partes do conflito. Com isso, a Escola Prática de Agricultura “Gustavo Capanema”, inaugurada em Bauru nesse mesmo ano, começou a receber estrangeiros acusados de atividades suspeitas, em um contexto em que eram generalizadas as desconfianças em relação aos alemães, italianos e japoneses. Embora o estado de guerra explicasse o estigma de ameaça à Segurança Nacional, lançado contra estas comunidades imigrantes, tal visão também ia ao encontro da política que vinha sendo traçada pelo Estado Novo para os estrangeiros. Desde 1938 os estrangeiros eram objeto de leis nacionalizadoras criadas para forçar sua integração e, ao mesmo tempo, controlar suas atividades em várias frentes. A Escola continuaria em atividade até 1955, quando o lugar passou a abrigar o Instituto Penal Agrícola.

Campo de Concentração de Pouso Alegre/MG

Entre os campos de concentração ou presídios verificados como estabelecimentos destinados ao internamento dos “súditos do Eixo” no Brasil, encontramos uma única situação envolvendo prisioneiros militares. Trata-se do Campo Militar para Prisioneiros de Guerra de Pouso Alegre, que acomodou, entre 21 de setembro de 1943 e 15 de abril de 1944, 62 marinheiros do navio alemão Anneleise Essberger.

Entre os campos de concentração ou presídios verificados como estabelecimentos destinados ao internamento dos “súditos do Eixo” no Brasil, encontramos uma única situação envolvendo prisioneiros militares. Trata-se do Campo Militar para Prisioneiros de Guerra de Pouso Alegre, que acomodou, entre 21 de setembro de 1943 e 15 de abril de 1944, 62 marinheiros do navio alemão Anneleise Essberger.

Esse campo gora regulamentado pelo Ministério da Guerra para meio do Aviso Reservado n 411/348, de 24 de agosto de 1943, no qual o general Mario José Pinto Guedes, respondendo pelo expediente, designou o quartel do 1º Grupo do 8º Regimento de Artilharia Montada de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, como sede do campo de prisioneiros de guerra a ser instalado e regulamentado pela Convenção de Genebra.

O quartel do Exército do I/8º RAM de Pouso Alegre, atualmente denominado de 14º Grupo de Artilharia de Campanha (14º GAC), foi criado em 23 de fevereiro de 1915 pelo Decreto n. 11488 de 10 de fevereiro de 1915, como 10º Regimento de Artilharia Montada, mas foi organizado em 19 de março de 1918, sendo esta data aniversário da Unidade. A partir de 20 de julho de 1919, passou a ser chamado o 8º RAM, constituindo-se no 1º Grupo do 8º RAM somente em 1940. Após a declaração de guerra o quartel foi designado para cooperar com o esforço de guerra na proteção do litoral brasileiro.

Mesmo sendo um cargueiro da Marinha Mercante Alemã, o Anneleise Essberger contava com uma tripulação de 35 marinheiros, 14 oficiais e 13 suboficiais. Essa tripulação mista justificava-se pelo fato de o cargueiro ser um furador de bloqueio, destinado a abastecer os submarinos alemães no Atlântico de combustível, mantimentos, munições e matérias-primas. Fazia a rota Bordeaux, na França, até Kobe, no Japão, transportando cargas de borracha entre o Atlântico e o Pacífico.

Em 1942, o Anneleise Essberger rumava do Japão pelo Atlântico Sul quando foi interceptado pela 4ª Esquadra Americana, sediada em Recife, sob o comando do Almirante norte-americanos Jonas Ingran, já na linha do Equador. Desde o início de novembro, cruzadores e contratorpedeiros norte-americanos aguardavam a chegada de furadores de bloqueio do Eixo, quando, no dia 22, o Somers da esquadra americana aproximou-se de uma navio desconhecido intimidando-o a se identificar. A demora visava retardar sua captura pelos Estados Unidos possibilitando que a própria tripulação o destruísse.

Ao cair da noite, com o cargueiro afundando, seus tripulantes foram capturados e levados para Recife, entregues ao general Mascarenhas de Morais, comandante da 7ª Região Militar. Lá chegaram a bordo do cruzador norte-americano Cincinatti, sendo recebidos na Praça de Derby pelo Capitão de Infantaria José Arnaldo Cabral de Vasconcelos, comandante da Polícia Militar de Pernambuco, em cuja sede os prisioneiros ficavam internados de novembro de 1942 e julho de 1943. De Recife foram conduzidos para o Rio de Janeiro pelo navio brasileiro Poconé, aportando na capital federal em 03 de julho de 1943, e recolhidos pela Polícia Militar do Distrito Federal, comandada pelo Coronel Odylio Denys, até serem encaminhados para Pouso Alegre.

“A Guerra chegou a Pouso Alegre a 21 de setembro de 1943, desembarcando na estaçãozinha da Rede [Ferroviária Mineira de Viação Sul], por volta das sete horas da noite. Ela apareceu sob a forma de 48 prisioneiros de guerra alemães, escoltados desde o Rio de Janeiro, por soldados teuto-brasileiros do Exército” – ARARIPE, L. Prisioneiros de Guerra Alemães no Brasil: campo provisório de concentração de Pouso Alegre (MG) durante a Segunda Guerra Mundial (I), p.53.

O trajeto pela Rede Ferroviária Mineira de Viação Sul da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, até a pequena estação próxima ao quartel do Exército de Pouso Alegre levava 12 horas, com uma baldeação na cidade paulista de Cruzeiro. Além da desconfortável viagem, os prisioneiros alemães ignoravam o destino do trem devido às venezianas bloqueadas, que os impediam de ver a paisagem. Ao chegarem a Minas, em trajes civis, com uma ou outra peça remanescente do uniforme da marinha alemã, traziam pouca bagagem, com mudas de roupas e raros objetos pessoais. Marcharam da estação de trem até o quartel, escoltados por cinco sargentos, três cabos e 15 soldados do Batalhão de Guardas, sob o comando do Primeiro-Tenente Diniz Silva.

Presídio de Niterói/RJ

Campo de concentração de Garatinguetá/SP

O Vale do Paraíba abrigou dois campos de concentração que o governo brasileiro criou para aprisionar cidadãos da Alemanha, Itália e Japão. Esses países faziam parte da Aliança do Eixo que o Brasil declarou guerra em apoio aos Aliados, liderados pelos Estados Unidos .

Os campos foram instalados em uma fazenda na Estação Experimental de Produção Animal em Pindamonhangaba e em Guaratinguetá, numa área onde mais tarde foi criada a Escola de Especialistas da Aeronáutica.

Os prisioneiros eram tripulantes de navios alemãs capturados nas costas brasileiras. Uma dessas embarcações, o Windhuk, chegou ao Porto de Santos disfarçada de navio japonês, porque estava sendo perseguida pelos ingleses.

O jornalista Camões Filho, de Taubaté, conta em seu livro ‘O Canto do Vento’ que os campos de concentração sediados no Vale eram vigiados 24 horas por dia e os prisioneiros trabalhavam na lavoura e cuidando dos animais. Os produtos eram usados em sua própria subsistência. De acordo com Camões, o campo de Guaratinguetá era mais rígido que o de Pinda.

“Os prisioneiros tentaram uma fuga e os policiais capturaram os alemães, que foram colocados no pátio de joelhos e pelados, com o aviso de que seriam metralhados se alguém se levantasse”, explicou o autor do livro.

As duras regras eram amenizadas durante as partidas de futebol contra times amadores de Pinda, realizadas sempre aos domingos– única oportunidade de lazer dos prisioneiros dos países do Eixo. “Quando tinham os jogos os prisioneiros vendiam pães, bolos e salgados. Com o dinheiro eles compravam suas coisas”, disse Camões.Toninho Hinz, filho do ex prisioneiro alemão Aloisius Hinz, do campo de Pinda, conta no livro de Camões que seu paireencontrou sua avó 30 anos depois de serem separados pela Guerra. O filho intermediou o encontro após ouvir seu sobrenome em uma rádio de Munster, cidade natal de seu pai na Alemanhã.

“Minha avó pensava que meu pai tinha morrido na Guerra. O reencontro, coberto de emoção, aconteceu no aeroporto de Hannover, onde as pessoas pararam para assistir a cena”, descreveu ao autor do livro.

Um ex-prisoneiro do navio, inaugurou em 1948 um bar em São Paulo, com o nome de Winduk. Hoje, o lugar funciona como um restaurante e é comandado pelo empresário Francisco Krieger, de ascendência alemã. Todo dia 7 de dezembro ele faz um evento no local que homenageia a data de chegada da embarcação ao Brasil..

Campo de concentração de pindamonhangaba/SP

Presídio Daltro Filho/RS

Hospício Oscar Schneider/Joinville, SC

História até hoje não devidamente divulgada e pouco comentada entre os historiadores de Joinville, refere-se a existência de um Campo de Concentração na cidade com vigência

no Estado Novo de Getúlio Vargas onde ficavam detidos suspeitos de colaborarem com o Nazismo que o Brasil combatia nas batalhas da Europa.Em Joinville funcionava o Presídio Politico Oscar Schneider, localizado onde é hoje a Rua Borba Gato, altura do Cemitério Municipal

Na época bastava falar em alemão em público para ser detido e conduzido ao presídio onde se encontravam alguns representantes de famílias tradicionais da região de Joinville, Jaraguá do Sul e até de Canoinhas.Lápides no Cemitério Municipal foram quebradas e violadas porque tinham inscrições em alemães.Diferentemente dos campos de concentração de Hitler na Europa, o Presidio Politico Oscar Schneider de Joinville não maltratava os presos que conviviam pacificamente com os guardas conforme demonstram fotos do arquivo do livreiro e pesquisador Paulo José da Costa, inseridas nesta edição do blog de Toninho Neves.Tempos difíceis das relações internacionais, a história até hoje é obscura em Joinville, onde os descendentes dos presos não gostam de comentar o assunto das prisões da época.Muita perseguição aconteceu como problemas pessoais que por vingança viravam denúncias.Também havia a acusação de que os descendentes de alemães de Joinville e de outras regiões de Santa Catarina enviavam dinheiro para a Alemanha ajudando na causa nazista.

O episódio da implantação do presídio político entre 1942 e 1945, fez com que pelo menos 200 pessoas fossem confinadas sob a acusação de “agentes infiltrados ou espiões nazistas”, cujo destino acabava sendo a rua Borba Gato.O Oscar Schneider na verdade foi construído na década de 20 para abrigar um hospício dedicado ás pessoas com doenças mentais e depois desativado pelo governo federal e transformado em presídio político para abrigar os presos pelo regime ditatorial de Vargas.Se nos campos da Europa tinham os campos para manter prisioneiros e familias de judeus principalmente, paradixalmente em Joinville também funcionava o presidio politico com objetivo de segregamento, entretanto sem a crueldade e o genocidio das tropas de Hitler.Famoso na época em Joinville atuava um coronel da Policia que comandava as prisões e tinha ouvido para as frequentes delações que quase sempre culminavam com as prisões.

Presídio da Trindade/Florianópolis, SC

Um campo de concentração para imigrantes alemães pulsou no coração da Ilha de Santa Catarina durante a Segunda Guerra Mundial. O cárcere de Florianópolis ficou conhecido como Presídio Político de Trindade, em referência ao bairro da Trindade, e se localizava onde hoje está a prefeitura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os detentos eram acusados de realizar atividades contrárias à segurança nacional. Aos olhos do Departamento da Ordem Política e Social (Dops), os suspeitos estavam envolvidos, com maior ou menor gravidade, em atividades de propaganda em favor da Alemanha. A cadeia chegou a abrigar, num único período, mais de uma centena de homens.

Um relatório encaminhado pelo delegado do Dops catarinense, Antônio de Lara Ribas, ao secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Mourão Ratton, em 3 de dezembro de 1943, revela que 136 dos 7.819 alemães residentes em Santa Catarina estavam presos sob alegação de serem nocivos aos interesses nacionais. Outro documento, assinado por Eric Haegler, delegado da Cruz Vermelha Internacional no Brasil à época, registra 90 alemães presos em Florianópolis entre fevereiro e março de 1943.

Haegler visitou o presídio em 23 de fevereiro de 1943. Registros da Seção de Segurança Nacional do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro e baseados no relatório de Haegler não identificam a presença de japoneses, italianos e brasileiros por ocasião da visita. Isso não significa que além de alemães, outros estrangeiros também não tivessem sido feito prisioneiros. O austríaco Herbert Gustav Erich Molenda, casado, um filho e morador em Florianópolis, ficou preso por seis meses no presídio de Trindade. O crime: cantar Frohliche Nacht, a música natalina Noite Feliz no idioma alemão, em dezembro de 1942.

Os aprisionados no Presídio Político de Trindade tinham um perfil bastante variado. Em 28 de outubro de 1943, escreveram uma carta ao presidente Getúlio Vargas pedindo providências sobre a situação em que se encontravam. A correspondência revela ser o sangue alemão correndo nas veias e o sexo masculino as poucas semelhanças entre eles. Dos 69 signatários, 27 eram casados com brasileiras, 42 tinham filhos nascidos no Brasil e um deles possuía 10 netos brasileiros. Havia militar reformado, pastor evangélico, diácono, comerciário, construtor, médico, engenheiro, comerciante, guarda-livros, contador, mecânico, almoxarife, dentista, eletricista, marceneiro, fazendeiro, lavrador, agrimensor, queijeiro, funileiro.

A situação jurídica também variava. Alguns respondiam a processo, enquanto contra outros não pesavam mais do que simples suspeitas de oferecerem riscos à segurança do país. A idade dos detidos oscilava dos 30 aos 64 anos. Jacob Karesten, 64 anos, era agricultor. Casado, morava havia 30 anos no Brasil. Foi preso em Cruzeiro (atual Joaçaba) sob alegação de “ser partidário exaltado do nazismo”.

* A reportagem completa foi escrita pelo jornalista em edição de AN de 2003 e republicada para o atual AN.com.br, a fim de relembrar parte da história da cidade.

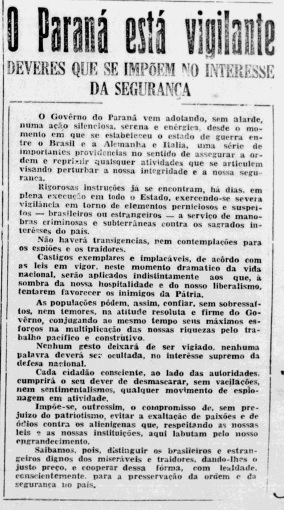

PARANA

Não houve tamanha barbárie como em Auschwitz, mas o Paraná teve um campo de concentração que também serviu como uma espécie de confinamento de uma determinada etnia.

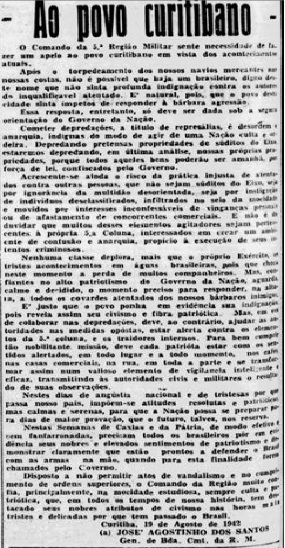

O alvo não eram os alemães e sim os japoneses, que foram duramente perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Uma lei federal de 1942 pediu para que todos os imigrantes que fizessem parte do grupo do Eixo (durante a guerra) fossem retirados da faixa litorânea e ficassem a pelo menos 100 quilômetros de distância do mar, por medida de segurança nacional. Alemães, italianos e japoneses foram perseguidos e retirados do litoral paranaense porque se acreditava que eles poderiam manter comunicação ou fazer conluio com os navios inimigos que se aproximavam do Brasil.

A delegacia de Antonina, em 25 de setembro de 1942, retirou 85 migrantes da cidade: 53 japoneses, 10 alemães e 22 italianos. Do litoral, o “trem dos evacuados” partiu para Curitiba. “Quem tivesse parentes na capital ou amigos que pudessem oferecer abrigo ficava pela cidade. Já os japoneses que não encontraram lugar para morar foram levados para a atual Granja Canguiri”, explica a jornalista Maria Helena Uyeda, autora do livro Ayumi – caminhos da imigração. Ela escreveu o livro junto com o pesquisador Claudio Seto. Quando ainda estava vivo, Seto entrevistou uma senhora japonesa que viveu em Canguiri: ela teria narrado a situação precária enfrentada pelos japoneses na granja. Há quatro anos esta senhora faleceu e, até hoje, há poucas informações sobre o assunto. A obra literária acabou sendo um dos poucos registros históricos.

Sabe-se, por meio desta mulher, que as famílias que foram para o Canguiri viviam em galpões rurais com o mínimo de infraestrutura. Esses locais já haviam sido ocupados por cavalos e pelos bois. Foi ali que esses japoneses viveram a partir de 1942 – não há registros oficiais de quantos eles eram, mas acredita-se que ficaram na granja até o fim da guerra, em 1945. Não há, ainda, informações de tortura física, entretanto eles permaneceram confinados porque representavam uma ameaça nacional; por isso, o espaço ficou conhecido como “campo de concentração”.

Os adultos foram obrigados a trabalhar na produção agrícola e as crianças foram separadas de seus pais e levadas para a Escola Agrícola Militar de Castro. Segundo o livro escrito por Seto e Maria Helena, essa medida, tomada pelo interventor Manoel Ribas, seria um pretexto para dar educação às crianças, mas os japoneses interpretaram como uma iniciativa para que eles evitassem a fuga do local.

Pior do que ficar isolados, os japoneses da granja tiveram de lidar com o preconceito: eles recebiam a visita de estudantes que faziam gozações e chegavam a oferecer capim aos moradores, além de imitar animais (faziam mugidos e relinchos). Maria Helena lembra que havia, nesta época, uma indústria norte-americana que precisava arrecadar sucata de borracha e metal para reciclagem. Em Curitiba, então, foram organizadas campanhas para recolher esse material e os estudantes que participassem teriam como “prêmio” um passeio à Granja Canguiri. “Todas as semanas os alunos iam ver a vitrine de demonstração de poder das autoridades”, conta Maria Helena.

Marcas do preconceito

Além do campo de confinamento para um certo grupo de orientais, outros japoneses foram perseguidos pelas ruas de Curitiba e alguns tiveram suas lojas destruídas durante a Segunda Guerra e no período da campanha de nacionalização de Getúlio Vargas. Eles eram considerados uma raça que tinha características inferiorizantes – ao contrário dos alemães e italianos – porque a diferença maior estava marcada literalmente no rosto. “Eram chamados de amarelos. O termo japonês é muito mais recente. E chegaram a ser conhecidos como ‘perigo amarelo’. O Brasil queria imigrantes para branquear a população, mas a miscigenação entre brasileiros e orientais não era bem vista”, explica a historiadora Elena Shizuno, doutoranda da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que lança, ainda neste ano, o livro Os imigrantes japoneses durante a Segunda Guerra Mundial: bandeiras do oriente ou perigo amarelo, pela editora da UEL.

Durante a constituinte de 1934 houve também perseguições e restrições aos orientais. Foi aprovada uma cláusula que impunha cotas restritivas para a entrada de imigrantes japoneses no Brasil. A imigração começou em 1908 e chegou ao Paraná em 1917, mas na década de 30 médicos eugenistas acreditavam que, se mais japoneses viessem ao país, a miscigenação “descontrolada” originaria um povo cada vez mais incapaz. “Foi diferente com os imigrantes brancos, como espanhóis, alemães e italianos. Essa mistura era considerada perfeita”, afirma Elena.

Está escrito na ficha de um dos japoneses presos pelo Departamento de Ordem Política e Social (Dops): essas pessoas são incompreensíveis, segundo o delegado. Isso resume o que os japoneses passaram no Brasil. Só pelo fato de terem uma cultura totalmente diferente, diversos brasileiros tiveram dificuldades de compreender como os orientais pensavam e por que agiam de determinada forma.

Dentro da própria comunidade houve uma divisão logo depois do fim da Segunda Guerra: havia os que se declaravam vitoristas e os que diziam ser derrotistas. Os primeiros acreditavam que o Japão não havia perdido a guerra, mesmo que já houvesse a notícia oficial sobre o fracasso. Já os outros aceitaram a perda.

Na concepção dos vitoristas, o imperador era como um deus (vinha de uma dinastia ininterrupta) e o atual monarca era visto como um sucessor dos outros deuses que haviam criado o mundo (no caso, o Japão). Se o imperador, então, era alguém inviolável, ele jamais poderia perder a guerra porque era invencível.

A notícia sobre a derrota foi ainda interpretada de maneira deturpada pelos vitoristas: chegou aos jornais da época uma imagem do imperador assinando a rendição com um general dos Estados Unidos. “Para eles, era impossível o imperador assinar um documento com um simples general. Ele deveria estar ali com o rei (ou presidente) do outro país e não com um subordinado. Por isso pensaram que a foto era falsa”, explica a historiadora Elena Shizuno.

Os vitoristas, depois disso, passaram a perseguir, dentro da própria comunidade, os outros japoneses que aceitaram a derrota. “Eles acreditavam que um dia voltariam ao Japão e, por isso, não conseguiram se tornar brasileiros. Queriam manter as tradições e impor isso a todos os outros”, diz Elena.

Em 1953 teria havido um suicídio coletivo, em São Paulo, porque alguns orientais não aceitaram perder a guerra. Até hoje, a Segunda Guerra Mundial é um tema tabu para os japoneses mais velhos, que dificilmente querem falar do assunto.

Pesquisa realizada por Hamilton Ferreira Sampaio Junior.’.

Fontes:

https://super.abril.com.br/historia/os-campos-de-concentracao-no-brasil/

https://chicomiranda.wordpress.com/tag/campo-de-concentracao-no-brasil/