lei, juiz e cadeia, assim era a CMC no Brasil Colônia

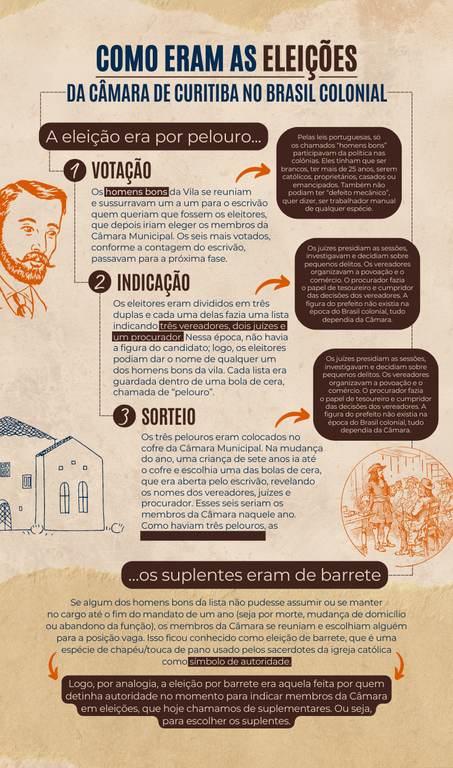

Pesquisa identificou 338 "homens bons" eleitos à CMC durante o Brasil Colônia. (Arte: Emily Curbani/CMC; infográfico: Caroline Periard/CMC)

Para quem foi criada em resposta a uma briga dentro da capela, a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, nos seus primeiros 135 anos, de 1693 a 1828, teve uma vida social agitada, no ritmo acelerado das disputas territoriais entre as Coroas Portuguesa e Espanhola e da sucessão de ciclos econômicos do Período Colonial. Substituindo a figura de Mateus Leme como símbolo de justiça, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) se tornou o lugar no qual os “homens bons” controlavam o poder local enquanto o Brasil caminhava para a Independência.

No Período Colonial, um indicador de prosperidade certamente era o crescimento populacional das vilas, e os números de Curitiba mostram como o povoamento demorou para engrenar. Informações contidas nas pesquisas de Maria Macini de Boni e de Elvira Kubo permitem traçar uma linha do tempo: 222 pessoas em 1687, 540 em 1693, 1.400 em 1720, 1.939 em 1772, 4.566 em 1785, 6.658 em 1800, 9.062 em 1825, 16.157 em 1836 e 20.629 em 1854. Curitiba passa a ser a segunda província mais populosa da Capitania de São Paulo somente de 1820 em diante.

Para Maria de Boni, “a população no início do século 18 permanece quase nas mesmas condições devido aos recrutamentos militares de 1752-1773 e à Recruta Grande de 1777, quando da ocupação da Ilha de Santa Catarina. Também os recrutamentos para as expedições aos sertões do Tibagi e as expedições de conquista dos Campos de Guarapuava, realizados de 1768 a 1775, enfraqueceram quantitativamente a população”.

“Se a população do Planalto Curitibano, no século 18, se ‘encastela nas fazendas’ autossuficientes, apoiadas no trabalho escravo, altera-se no decorrer do século 19 em favor da cidade com a decadência da criação, com o desenvolvimento da vida econômica monetária e comercial, com a diminuição dos escravos”, indica Elvira Kubo. No ano de 1776, 80% da população de Curitiba era de pessoas livres, 20% de escravizados. O percentual diminuiu para 17% em 1815 e, para 8,5% em 1854, quando havia 1.768 escravizados na cidade.

Tudo passava pela Câmara

A Câmara Municipal de hoje é muito diferente daquela do Período Colonial, a ponto de Edilberto Trevisan, no livro “O Centro Histórico de Curitiba”, ter dito que a única semelhança é o nome. De 1693 a 1828, a Câmara era responsável por quase todas as funções públicas e de organização social daquela comunidade, dividindo-as com as Santas Casas de Misericórdia, e não era composta somente de vereadores, como acontece atualmente, mas também de juízes e do procurador.

Os cargos eletivos eram chamados de Oficiais, os quais, embora não remunerados, gozavam de prestígio social. Os juízes presidiam as sessões da Câmara e investigavam e decidiam sobre pequenos delitos, de valores modestos, funcionando como uma espécie do que hoje conhecemos como primeira instância do Judiciário. Os vereadores eram encarregados dos aspectos da povoação, do arruamento à organização do comércio. Já o procurador fazia o papel de tesoureiro e de cumpridor das decisões dos vereadores, respondendo com seu patrimônio pessoal no caso de algum problema.

As câmaras de antigamente também tinham cargos de segundo nível, com serviços remunerados, cujos ocupantes eram decididos pelos oficiais: carcereiro, porteiro, escrivães e juiz de órfãos, almotacel (inspetor de pesos e medidas) e vintenário (juiz de pequenas causas), por exemplo. “Em sua competência entravam medidas municipais, judiciais, policiais, fiscais, sanitárias, políticas, e bem por isso, quando os moradores da Vila exigiram a criação da Justiça, na realidade pleiteavam a criação da Câmara, pois Câmara e Justiça tinham o mesmo corpo administrativo. O sentido antigo de Câmara e Justiça era o mesmo”, enfatiza Edilberto Trevisan.

Não é à toa que nos arquivos da CMC há, por exemplo, o registro que, em 1746, cumprindo ordens da Coroa Portuguesa, mandou fabricar um bastão de ferro com a letra “F” na ponta, para marcar nas costas os escravos recuperados de quilombos. Em 1721, os membros da Câmara Municipal eram obrigados a se comungar e a população, sob pena de multa, de participar das procissões religiosas. Se o rio Belém hoje está poluído, vale saber que há 300 anos foi a CMC que decidiu que as águas do Ivo eram para beber e as do Belém eram “águas servidas”, ou seja, destinadas ao esgoto. Em 1726, a Câmara teve sua primeira sede própria, na qual administrava a prisão da vila. Em 1798, a CMC fiscalizava terrenos baldios.

Pelouros e barretes

Rapidamente, após a substituição de Mateus Leme pela Câmara Municipal de Curitiba, os “homens bons” assumiram o processo eleitoral por “pelouros” e “barretes”, imposto pela Coroa Portuguesa, e se apropriaram da política local. No Período Colonial, de 1693 a 1828, passaram pela Câmara Municipal de Curitiba pelo menos 338 “homens bons”, nos cargos de procurador, juízes e vereadores. Os nomes estão documentados na pesquisa de Ísis Messias da Silva, intitulada “Pelouros e barretes: juízes e vereadores da Câmara Municipal de Curitiba no século XVIII”. Até hoje, essa é a obra mais abrangente sobre a CMC no Período do Brasil Colonial. Já descrevemos a eleição por pelouros na primeira reportagem da Série Câmara na História. Nela, explicamos como há indícios suficientes, com base nos provimentos de Ouvidor Pardinho, de 1721, para acreditar que a CMC só passou a realizar eleições trienais depois da visita dele, que no papel de representante da Coroa Portuguesa exigia o cumprimento fiel das Ordenações Filipinas. Só que a vida política em Curitiba não era só pelouros, pois havia um modelo de eleição suplementar, que servia para indicar pessoas para cargos vagos, à semelhança do que acontece com os suplentes hoje em dia.

Já descrevemos a eleição por pelouros na primeira reportagem da Série Câmara na História. Nela, explicamos como há indícios suficientes, com base nos provimentos de Ouvidor Pardinho, de 1721, para acreditar que a CMC só passou a realizar eleições trienais depois da visita dele, que no papel de representante da Coroa Portuguesa exigia o cumprimento fiel das Ordenações Filipinas. Só que a vida política em Curitiba não era só pelouros, pois havia um modelo de eleição suplementar, que servia para indicar pessoas para cargos vagos, à semelhança do que acontece com os suplentes hoje em dia.

Como havia a possibilidade de um dos indicados nas eleições trienais ter falecido, se mudado de Curitiba, não estar mais apto a ocupar algum dos cargos ou simplesmente se recusar a ocupar o cargo quando seu nome surgisse de dentro de um pelouro, havia a previsão de eleições complementares para dar conta dessas situações. Eram as eleições de “barrete”, nas quais as autoridades existentes escolhiam alguém do seu agrado para ocupar o cargo ora vago, em geral alguém que fosse descendente ou já tivesse desempenhado funções públicas antes. De 1693 a 1828, Ísis da Silva constatou a realização de 314 eleições de barrete em Curitiba.

Após analisar os dados eleitorais disponíveis nos 64 volumes dos Boletins do Archivo Municipal de Curityba, nos quais João Negrão transcreveu termos de posse e de juramento, além de atas das vereanças, Ísis da Silva conclui que a prática de casamentos intrafamiliares entre os principais sobrenomes do período assegurou às famílias setecentistas o monopólio do poder local, ocorrendo “o fechamento do acesso [amplo] a esses cargos”. Isso, aponta a autora, se deu em paralelo à grande presença de detentores de títulos honoríficos militares entre os eleitos para a Câmara Municipal, apontando um sistema de vasos comunicantes entre as duas carreiras públicas.

“Apesar de ser proibido pelas Ordenações Filipinas que um mesmo indivíduo ocupasse cargo na câmara em anos seguidos, a reduzida expressão dos grupos de elegíveis implicava que o exercício dos cargos recaísse em quem já os desempenhou anteriormente. Os indicados nas eleições de barrete eram comumente os homens que ocuparam os cargos nos anos imediatamente anteriores ao da eleição em questão, sendo que o intervalo determinado legalmente de três anos entre dois mandatos, nem sempre era respeitado”, constatou Ísis da Silva, apontando um dos mecanismos da concentração de poder na cidade de Curitiba.

Os últimos oficiais da Câmara de Curitiba do ciclo colonial, conforme aparece na pesquisa de Ísis da Silva, foram os juízes Antônio José da Silva Carrão e Nicolau Pinto Ribeiro, os vereadores Francisco Álvares de Araújo, João da Silva Pereira, e José Pinto Ribeiro Nunes, além de três nomes se sucedendo como procurador no ano de 1827, a saber, João Nepomuceno Pinto Bandeira, João Batista Teixeira e Joaquim dos Anjos Pereira. Ignácio Lustosa de Andrade consta nos documentos, mas sem identificação do cargo. Esse modelo trienal vigeu até 1828, quando chegou ao poder local a onda de mudança decorrente da Independência do Brasil de Portugal, em 1822, e da promulgação da Constituição de 1824.

Câmara na História

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) conta as legislaturas a partir do ano de 1947, após o fim do Estado Novo, mas a verdade é que a trajetória da instituição começou muito antes, lá no Brasil Colonial, e segue pelo Império, pela República Velha e pela Era Vargas até chegar nos períodos democráticos, aterrisando na Nova República, fundada com o fim da ditadura militar. Na série de reportagens “Câmara na História”, a Diretoria de Comunicação Social avança no projeto Nossa Memória, resgatando as principais características do Legislativo e da própria cidade em cada um desses períodos.

A ideia é que a população possa ter um panorama de como a CMC e Curitiba nasceram e se transformaram juntas, caminhando lado a lado, dentro da história do Brasil. Entre o fim de outubro e o dia 18 de novembro, serão publicadas sete reportagens especiais, às quintas e sextas-feiras. E também vai ter história rolando nas redes sociais da Câmara, de uma forma mais descontraída e acessível.

Iniciado em 2009, pela Diretoria de Comunicação Social, o Nossa Memória é um projeto de resgate e valorização da história da Câmara Municipal e de Curitiba, já que ambas se entrelaçam. Além das reportagens especiais, a página traz, por exemplo, “Os Manuscritos”, que reúne documentos desde a fundação oficial da cidade, em 1693, e o “Livro das Legislaturas”, com os vereadores da capital paranaense desde 1947.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Nely Valente de. História de Curitiba, ensaio sobre a sua evolução. Curitiba: Imprensa Universitária, 1978.

CAROLLO, Cassiana Lacerda; SETO, Cláudio. História de Curitiba em Quadrinhos - Volume 1. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 1993.

CARRARA, Angelo Alves. A população do Brasil, 1570-1700: uma revisão historiográfica. Revista Tempo, v. 20, 2014, p. 1-21.

DE BONI, Maria Ignes Mancini. A população da Vila de Curitiba segundo as listas nominativas de habitantes 1765-1785. 148 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, 1974.

KUBO, Elvira. Aspectos demográficos de Curitiba: 1801-1850. 125 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, 1974.

RODERJAN, Roselys Vellozo. Os curitibanos e a formação de comunidades campeiras no Brasil Meridional. Curitiba: Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, 1992.

SILVA, Ísis Messias da. Pelouros e barretes: juízes e vereadores da Câmara Municipal de Curitiba no Século XVIII. 68 f. Monografia (Graduação em História) - Universidade Federal do Paraná, 2005.

TREVISAN, Edilberto. O Centro Histórico de Curitiba. Curitiba: Gráfica Vicentina, 1996.

WESTPHALEN, Cecília Maria. Origens e fundação de Curitiba. Boletim Informativo da Casa Romário Martins, Curitiba, v. 21, n. 105, jun. 1995.

Reprodução do texto autorizada mediante citação da Câmara Municipal de Curitiba

Nenhum comentário:

Postar um comentário